種苗法改定法案が連休明けに審議入りされかねない。公聴会や審議において農家が発言する機会もなく、審議することは農家の権利を踏みにじり、国際条約違反となるので、反対せざるをえない。

この改定法案の問題点をこれまでまとめてきたが、改めて、政府の主張を確認したい。なぜ、農家の自家増殖を許諾制(許諾ない自家増殖の禁止)にするのか? 政府は2つの理由を示している。1つは日本の種苗の海外流出を防ぐため、そして、もう1つが農家が自家増殖してしまうと種苗会社が新品種を開発する意欲を奪ってしまうというものだ。

海外流出と自家増殖禁止はそもそも関係が希薄であることはすでに書いた。海外流出したケースがあることをもって自家増殖禁止というのはまったく理が通らない。ここでは後者の口実について検証してみたい。

日本政府は知財立国路線を掲げている。これまでのように日本国内でものを作って、外に輸出することから、知的所有権を固めて、それを売って儲けようということだ。農業においては、種苗の知的所有権、つまり育成者権や特許権ということになる。

農水省は「農林省知財戦略2020」を2015年に作り、そこで新品種登録を大幅に増やすために年間1000品種の品種登録審査を着実に実施する計画を出している。

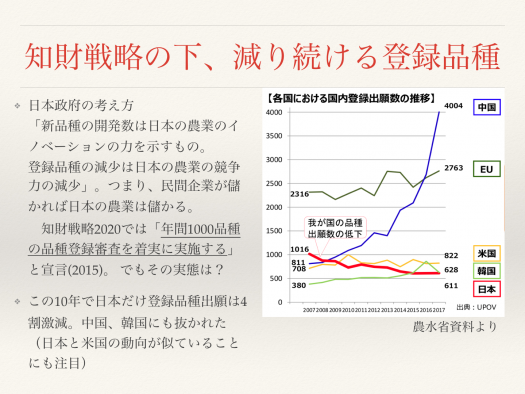

それではその結果はどうだろうか? 農水省が作成した下のグラフに明らかなように年間1000品種どころか、2007年に1016品種が登録され、世界第2位の地位を占めていた日本はその後、登録品種の数がどんどん下がり、2017年には611と4割近くも激減してしまっている。他の国がみな増加している中、日本だけが減少していることは驚くべきことだ。

なぜ、日本ではこんなに登録品種の数が減ってしまうのだろうか? 日本では農家が自家増殖してしまうからということなのだろうか? 実際に種苗関係者の声を聞くと異なる問題が浮かび上がる。

まず予算がない。種苗育成は10年単位の年月がかかる。長期間安定した予算が必要だけれども研究予算に不安がある。これは国立農研機構の関係者も口にしている。

そして、人材がいない。種苗は生き物であり、それを育成するためには世話をする人材が必要だが、現状ではそうした人材はなかなか確保できない。民間種子企業は海外からの研修生に頼る。

さらに、買う農家が減っている。今の農村の農業の担い手がどんどん減る中、種苗を買う農家の数が減っている。ある種苗会社は下がる収入をホームセンターなどでの家庭菜園のために購入する消費者への売り込みが増えてなんとか持っているというケースもあるようだ。ちなみに、家庭菜園での自家増殖は今の種苗法でも改定案でも同じく、自由にできる(ただし、採種されたものを譲渡したり、売ることは禁止)。解決策はやはり買う人の数を増やすことであろう。

新品種が増えない背景には日本の農村が疲弊していることと共通する問題があると言わざるを得ない。新たに農家の支援政策があれば、種苗事業も活性化していく。育成者権は大事だが、それは種苗を用いる農家が栄えてこそ生きていくもの。つまり車の両輪であり、今回の種苗法改定はどうやらそのバランスを大幅に欠いていると言わざるを得ないということだ。

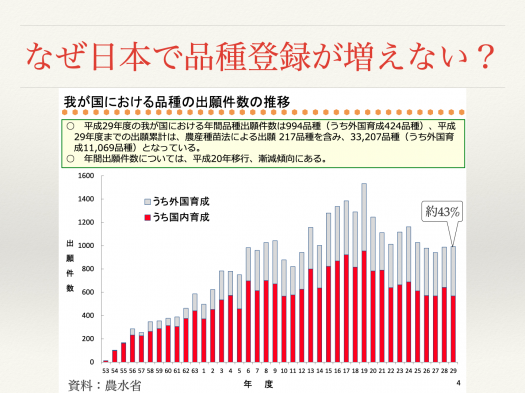

事態はかなり深刻だと思うべきだろう。下の農水省のグラフを見てほしい。1980年あたりでは日本で出願される種苗はほぼすべて国内で作られていた。それは年々減少し、2017年には43%は海外で育成されている。日本で登録される多くの品種が今や日本で作られていない。日本国内で育成された種苗は2007年をピークに下がり続けている(米国がなぜ微増に留まるのかについては(1)参照)。

海外で種苗を育成することが悪いのではない。日本で栽培される農作物のほとんどは海外からやってきたものであり、海外のものを取り入れて発展してきた。でも種は土や気候を記憶するという。海外で作られる種子がそのまま日本の地域に適した種子になるかというと、すぐにはそうはいかない。その種子を日本の土で育てることで、日本の土や気候にあった種子となっていく。自家採種が重要なのはそうした適応が種子にとってとても重要だからだと有機の種子生産に長く関わる方たちは語っている。

でもこの種苗法改定によって自家採種はより困難になっていくだろう。土や気候に合わないタネを育てるためにはどうしても化学肥料や農薬に頼ることになりがちになる。化学肥料や農薬を減らすのは今、世界の大きな潮流だ。気候変動、土壌喪失、急速に増える慢性疾患、さらにウイルス蔓延という事態に対して、その解決策としてそうした化学物質に依存した農業の問題を今、多くの人びとが気がついているだけでなく、国連や各国政府でもすでに動き出している。地域の土にあった種子をどう増やしていくかそうした動きの上で大きな鍵となる。

その点から考えると、現在の日本はきわめて危うい。稲については主要農作物種子法の力もあって、種籾の100%を日本は自給できているが、野菜に関しては国産は1割程度に過ぎない。ほとんどは海外産になってしまっている。

今回の種苗法改定案は決して日本の地域の種苗を増やしていくことには貢献しそうにない。あくまで車の両輪であって、もう1つの側の輪である農家を支援する政策が欠けている。

今、日本から消えようとしている在来種の種子採りを補助金を出して支えるなどの方策こそが求められるべきだろう。地域の特産品、地域の郷土料理の食材にもなり、その地域の経済をも支えてくれる、そうしたローカルフードを支える政策が、今の日本政府の政策には欠如している。

最近、世界で盛んに使われるようになった言葉に種子主権という言葉がある。食の主権(食料主権、食の決定権)という言葉は日本でもようやく市民権を得られるようになってきたようだが、基本的人権の基礎となるべきものである。この食の主権は種子主権がなければ確立できないことに世界の人びとが注目し出してきた。つまり、種子が奪われた状態では民主的な社会を作ることはできない、ということになる。地域の種子が生かせる状況が一番の判断基準となる。買うか買わないか、という問題では必ずしもない。種子採りや育種の支援によって、地域の種苗が確保され、選ぶ権利、使う権利が守られることが重要だろう。

この観点で、日本を見るとわれわれの種子主権はとても危ない状況になっていることを改めて気がつかざるをえない。

どう種子主権を確立していくのか、それに向けて、議論し、行動していきたい。

(1) 日本ほどではないが、米国の登録品種も他の国から比べると増えていない。なぜか? そこには特許の問題が関わっている。米国では通常育種にも特許を認めているために種苗産業で独占傾向が強く、結果として多様な種苗提供において増えないという状況になっていると考えられる。米国とならぶ遺伝子組み換え企業を抱えるドイツは通常育種には特許を認めない決定を行っている。これは認めることで、多様な品種が作れない、種苗産業での独占が強まる、結果的に農家や消費者にとって悪影響があるということを見越した上での政策決定であるという(知財立国戦略と種苗法改定)。ところが、日本政府は通常育種の特許化を推進する方向であり、今回の種苗法でも特許法との整合性の強化が図られている。