あれこれ書いていながら僕自身はまだパブコメ送っていません。パブコメをめぐってどんな問題があるのか探ることを優先してきました。実際に送るコメントは相手に影響を与え、採用を考えてもらえる必要があり、書き方は難しいですね。模範的な書き方にはならないですが、僕なりに書いてみました。そして送りました。 “みどりの食料システム戦略:パブリックコメント” の続きを読む

みどりの食料システム戦略:みどりの政策とは何?

パブコメ締め切り迫る「みどりの食料システム戦略」について、「みどり」とは何で、「食料システム」とは何を意味するのかが大問題になる。なぜ、昨年の11月18日に最初の検討会開いて、ほんのわずかな時間の間で、しかも従来の政策を覆すような計画が作られてしまったのだが、農薬村からは抵抗は聞かれない。 “みどりの食料システム戦略:みどりの政策とは何?” の続きを読む

みどりの食料システム戦略:公共政策の貧困

期限が間近(12日)に迫った「みどりの食料システム戦略」の中間とりまとめのパブリックコメント。今後に大きな影響を与えることなので、しっかりと意見を表明する必要を感じる。コメントで書くことはまた別途、まとめるつもりだけれども、いくつかその前提となることを書いておきたい。 “みどりの食料システム戦略:公共政策の貧困” の続きを読む

EUの判決を秘かに覆そうとする多国籍企業ロビーの実態暴露

「ゲノム編集」をめぐるEUの政策転覆に向けたロビー活動を暴く文書が明らかになった。名付けて「CRISPR文書」。

「みどりの食料システム戦略」パブリックコメント後編

2050年までに有機農業を25%に拡大する目標を設定した「みどりの食料システム戦略」の中間取りまとめに関するパブリックコメントの締め切り4月12日が1週間後に迫る(1)。これは今後の日本の社会に大きな影響を与える可能性が大なので、先日に前編を書いた(2)が、その続きを考えてみたい。 “「みどりの食料システム戦略」パブリックコメント後編” の続きを読む

A Long Food Movement:食を取り戻すために

この20年は有機農業の20年といってもいい。有機市場は5.5倍近くに拡大し、多くの国が生態系を守るアグロエコロジーを政策に採用し、国連もその推進に転じた。化学肥料や農薬を減らす政策が各国で始まっている。 “A Long Food Movement:食を取り戻すために” の続きを読む

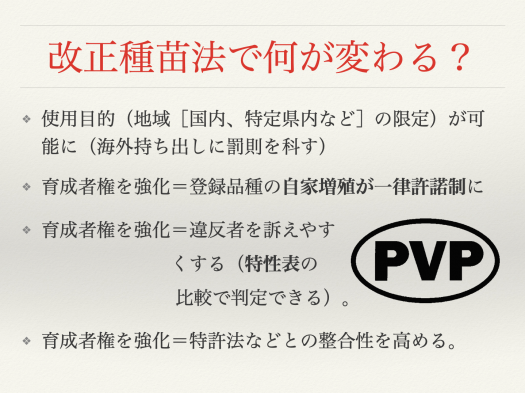

改正種苗法施行を前に問われるべきこと

4月1日、改正種苗法の一部が施行される。政府やマスコミはこの改正によって日本の優良な種苗が持ち出せなくなるとその意義を強調する。しかし、肝心なことが見過ごされている。

“改正種苗法施行を前に問われるべきこと” の続きを読む

「みどりの食料システム戦略」のパブリックコメント

2050年までに有機農業を25%に拡大する「みどりの食料システム戦略」の中間取りまとめに関するパブリックコメントが本日から開始。なんとわずか2週間後の4月12日が締め切り。 “「みどりの食料システム戦略」のパブリックコメント” の続きを読む