種子法廃止問題についてはかなり注目が集まっているが、もう1つの法律、種苗法が大幅に改悪されつつあることにも注目する必要がある。なぜなら、この2つは1セットで見る必要があるからだ。この2つに共通するのは人びとの共有財産としての地域の種子を制限し、民間企業の利益を優先するという方向と言える。

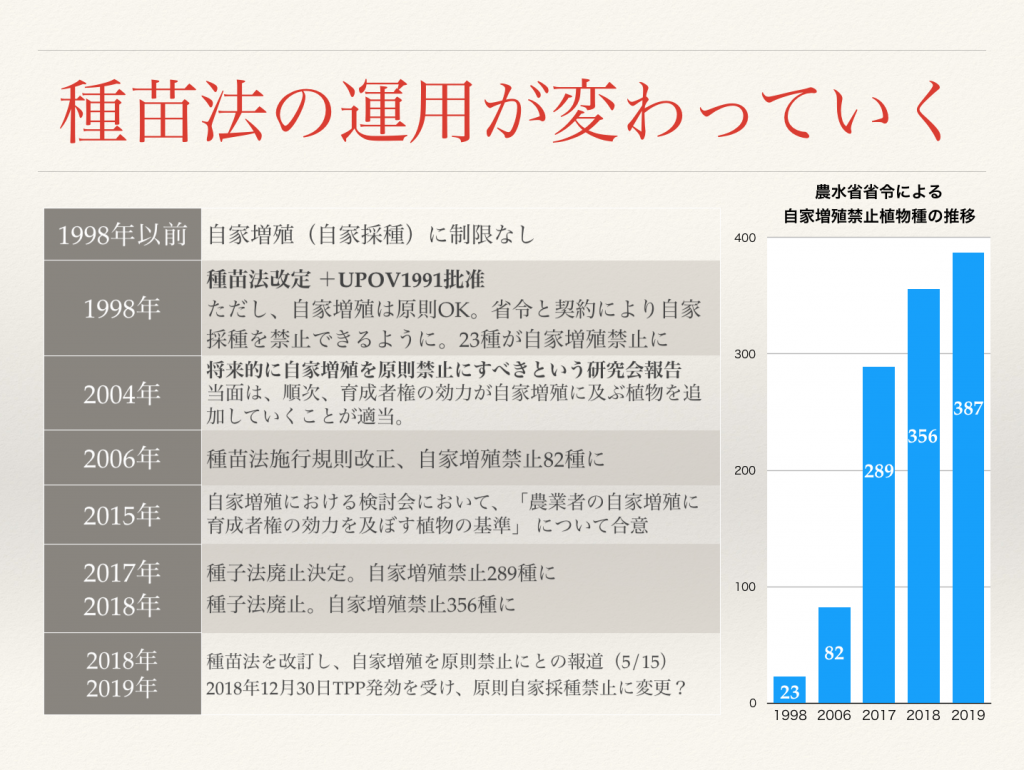

種苗法改悪の方法は2つある。1つは法を変えずに運用を変える方法であり、もう1つがずばり法そのものを変える方法。前者は種子法廃止が決定された2017年以降、急ピッチで進んでいる。

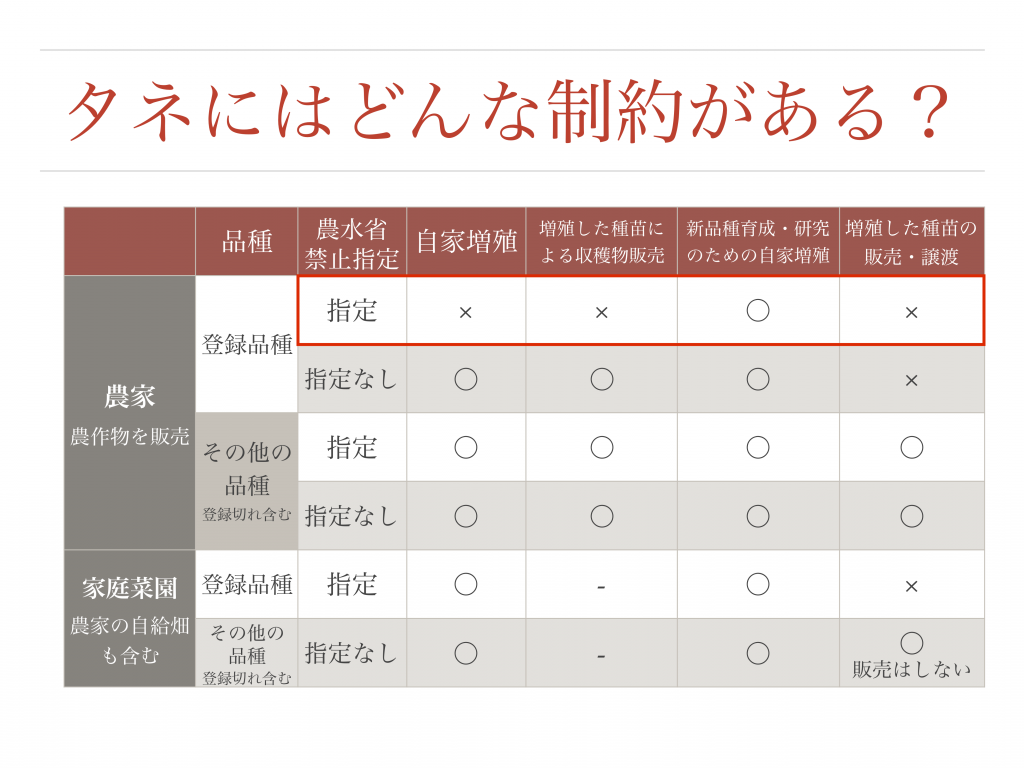

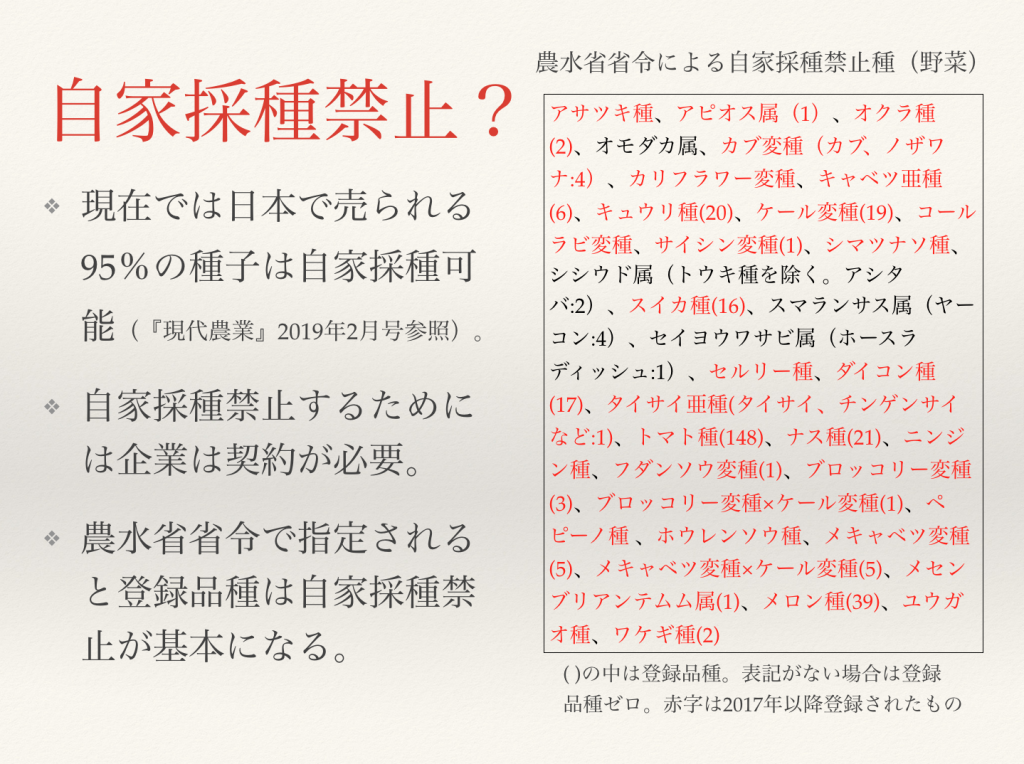

現行種苗法では種子の育成者の権利と生産者の種子の権利をバランスさせる必要が認識され、生産者は原則として自家採種が認められている。しかし、その原則は以下の場合に例外とされ禁止される。1つは企業が生産者と契約を結ぶ場合、もう1つは農水省の省令によって、その生産者の権利を制限する種を決め、その種の登録品種はすべて自家採種を禁止することが可能である。省令で対象品種をすべてにしてしまえば原則自家採種可能という種苗法は変更せずともその実を変えることができてしまう。

その農水省省令による自家採種禁止植物の種類は2016年まで82種だった。しかし、2017年289種に急増し、2018年には356種に、今年3月には387種に増やされた(図参照)。その中にはニンジン、きゅうり、ほうれん草など日常に欠かせない野菜類もほとんど含まれている。

もっとも、ニンジンやほうれん草は現在、有効な登録品種がないため、現在、日本で栽培されているニンジンもほうれん草もすべて自家採種が可能である(つまり省令指定種の登録種のみが自家採種禁止となる)。実際の品種登録には手間も費用もかかり、メリットが大きいわけでは必ずしもないからだ。

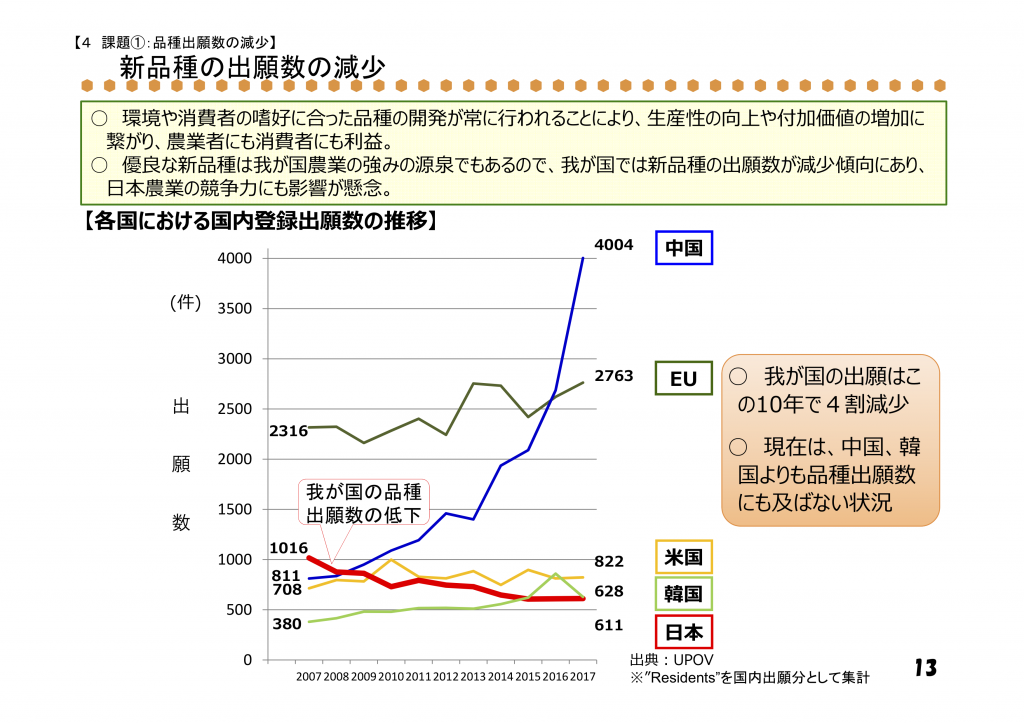

それなのになぜ、農水省は自家採種の禁止指定種を急激に拡大させるのか? 現在の日本政府の国策が知財立国であり、民間企業の知的所有権を拡大させるためだ。日本の農業の力とは民間企業のイノベーション力にある、それは登録品種の数に表れる、として民間企業が新しい品種を登録しやすいように、法制度を変えてしまおうということだろう。

しかし、民間企業ばかりを優遇して、その種子を買う側の生産者が厳しい状況に追い込まれていけば結局は伸びていくことはできない。現に日本の登録出願数はかつて世界第2位だったが、近年は中国や韓国にも抜かれてしまい、5位へと転落している。安倍政権下でむしろ登録出願数は減り続けている(グラフ参照)。

多くの農家の自家採種のおかげで、さまざまな新品種が作られ、地域の種子の多様性を作り出してきた、その歴史を否定して、ほんのわずかな大企業に種子を独占させてしまえば、日本の地位低下は今後さらにひどくなるだろう。実際に地域の種子会社は消えつつあると聞く。その種子会社を支えてきた農家も姿を消すような政策が進む中で、グローバル企業によって種子が握られてしまえば、私たちの食は完全に支配の道具となってしまう。極少数の多国籍企業が作るわずかな品種によって作られる農産物が流通を独占し、地域の伝統食を支えてきた栄養も風味もある食材も消えていくだろう。

地域の種子の復活のために公的支援を実施することができれば、種子育成も、農業も息を吹き返していくことが可能になる(もちろん種子だけはなくて流通まで総合的な施策が必要なのはいうまでもない)。「国連家族農業の10年」ではそうした施策こそ実現していくべきであって、政府の知的所有権第一主義、民間企業至上主義の政策を変えることができなければ、わたしたちは深刻な食の危機に陥る可能性が高い。気候変動が激化する中、亜熱帯、熱帯の種子をそれらの地域の人びととお互いに共有していくことも今後必要になってくるだろう。しかし、日本政府は種苗法改悪やTPPやRCEPも活用して、その真逆の方向、つまり種子の囲い込みを行おうとしている。

そしてこの法律改正を経ない法改悪が進行する中、参院選後には種苗法改悪案を上程する可能性が高い。自家採種原則禁止、そして国境内に囲い込み。

種子法廃止、種苗法実質改悪、そして種苗法改悪、ゲノム編集解禁と立て続けに日本の農業の根幹を掘り崩してしまうような急激な動きが進みつつある。

このままでは将来の世代にどんな世界を渡すことになってしまうか、真剣に考える時、今、ここで声をあげることの重要性を訴えずにはいられない。

参考資料

- 農水省:第1回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会

- 種苗法 特に問題になる第21条に注目

- 農文協:「農家の自家増殖、原則禁止」に異議あり!