種子法廃止や種苗法改正は農家以外の多くの方の関心も引きつけたと思います。でも、実はこの動きにはUPOV(ユポフ)条約という国際条約が関わっていることはまだあまり知られていないかもしれません。しかし、このUPOV条約というのは大きな問題を持つ条約で、この条約による影響を日本も大きく受けているのが現実なのです。そこで8月8日にOKシードプロジェクトが日本消費者連盟、家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン(FFPJ)、農民運動全国連合会と共催でこの問題に関する学習会が開催されました。そこでの印鑰の発表を少し補強してまとめたのが以下の記事です。長くなってしまったので、印刷版のPDFファイルもアップしました。

動画でも公開されています。末尾にそのURLを掲げます。

[印刷版]

目次

種子は誰のもの?

UPOV批准から始まった日本の種苗産業の混迷

日本は種子を生産できない国に

外国勢力の国内でのシェア拡大が急増

新たな“育種プラットフォーム”

放射線育種稲と遺伝子特許

種苗法改正時の説明に偽りあり

放射線育種米への全量転換は止められる

アジアの農家の権利を奪う日本政府

種子(種苗)条例制定だけでは不十分、種子主権のために行動を!

種子は誰のもの?

この「種子は誰のもの?」という問いから入ろう。

最初に掲げられた答えは「種子は全人類の共有財産」であった。こういえば聞こえはいい。しかし、歴史を振り返ると、先進国の企業は、この看板を掲げて、発展途上国から現地の人々の同意なしに、種子やさまざまな遺伝資源を勝手に集めて自国に巨大ジーンバンクを建てた。そして、特許制度によってそれらの資源利用を独占しようとした。つまり、南の国の先住民族などを含む人びとは自分たちが長く利用してきた種子が先進国の企業の特許によって自由に使えなくなるという事態まで生まれた。

これをバイオパイラシー(生物資源の盗賊行為)と呼ぶが、このような先進国による遺伝資源の不公正な利用に対する抗議が、生物多様性条約(CBD、署名1992年、発効1993年)や国際食糧農業遺伝資源条約(ITPGR、2001年採択、2004年発効)におけるアクセスと利益配分といった国際文書の制定につながった。つまり、「種子には主権がある」ということになった。もっともここでの主権は国家の権利である。

しかし、同時に「種子は農民のもの」である。何千年もの間、種子を植え、育ててきたのは農民だからだ。無数の農民が選別することによって種子は改良が重ねられてきた。だから、農家なしに現存する種子は存在しえなかった。当たり前過ぎることで、長く種子は農民のものであったはずなのに、そのことは今世紀に入ってITPGRや農民および農村で働くその他の人々の権利に関する宣言(UNDROP、2018年成立)にようやく表現されるようになった。この権利をどう確立するかが世界的な課題となっている。ここから種子主権という考え方が生まれる。この主権とは人びとの決定権とほぼ同義である。

これとは対照的に、UPOV(ユポフ)1991年条約や関連する特許制度の下では、「企業の所有物としての種子」という考え方が推進されてきた。デジタル化された遺伝情報でさえ、民間企業によって独占されようとしている。1961年にUPOVは始まり、1991年に企業の知的財産権を優先する改訂が行われた。この条約の下では「種子とは開発者(企業)のもの」となる。しかし、種子企業が野生の種子から商品化する種子まで開発するわけではなく、そのほとんどの営為は無数の農民によっており、種子企業が行うのは最後のほんのわずかな期間に過ぎないので、「種子は企業のもの」と言い切ることはできないのだが、種子開発者には25年の独占権が与えられてしまう。この「種子は企業のもの」が自由貿易交渉などを通じて世界各国政府に強制され、世界各地の農民の権利が奪われつつあるのが今日現在の状況となっている。それが今回主題とするUPOV体制だ。しかし、UPOVが損なうのは農民の権利だけではない。

UPOV批准から始まった日本の種苗産業の混迷

ユポフという言葉を聞いたことがない人もいるかもしれない。でもこれは日本の種子法廃止、種苗法改正と密接な関係がある。日本には主要農作物種子法(種子法)と種苗法があるが、前者が行政の責任を定めた法律であり、農家のために存在するものであるのに対して、後者は種子開発者(企業・個人)のためのものであり、まったく性格を異にする。

種子法は、米、麦、大豆の種子の生産に国や地方自治体が公的資金を投入して、毎年農家にすぐれた種苗を生産することを義務づけていた。

この種子法の廃止が決定され(2017年)、種苗法も改正された(2020年)。その目的は公的種苗事業の民営化である。日本の主要な種苗において、国や地方自治体による公共種苗事業が占める割合は大きかった。実際、コシヒカリやササニシキといった日本のコメの人気品種は、すべて地方自治体が育成したものである。

日本は種子を生産できない国に

しかし、日本の公的種苗事業の民営化が本格化したのはこの種子法廃止と種苗法改正に始まるのではない。1998年のUPOV加盟時に遡る。UPOV条約批准と同時に、育成者権強化のための種苗法改正が行われる一方、地方自治体が地域農家のために安定した種苗を生産するための国庫補助金が地方交付税に変えられ、その後、地方自治体による公的種苗事業は伸び悩むことになった。

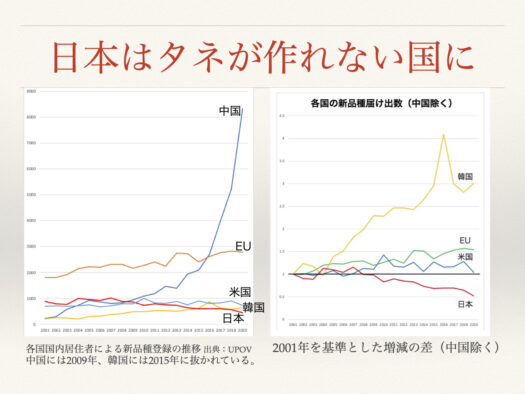

2001年の日本の新品種登録件数は、世界第2位だった。その後、他の諸国は毎年新規出願数を伸ばしたのに対して、日本の件数は減少した。日本が1年に出願する新品種数は20年間で半減した。

その中でももっとも落ち込みが激しかったのが地方自治体による公的種苗事業である(右グラフ参照。農水省資料『種苗制度をめぐる現状と課題 ~種苗法改正法案の趣旨とその背景~』2020年7月から)。

その中でももっとも落ち込みが激しかったのが地方自治体による公的種苗事業である(右グラフ参照。農水省資料『種苗制度をめぐる現状と課題 ~種苗法改正法案の趣旨とその背景~』2020年7月から)。

新品種が作れないだけでなく、日本国内でそもそも種子が生産できなくなっていることはさらに深刻な問題である。日本国内の播種農場の面積は表にあるように1990年から2007年にかけて激減しており、2007年以降は統計すら取られなくなってしまった。現在では、野菜の種子の90%、大豆の90%、小麦の80%以上が海外で生産されている。日本で自給できているのは稲の種籾くらいだけとなってしまっている。

表:日本国内での野菜種苗採種面積の推移

| 単位 ha | 1990年 | 1998年 | 2007年 |

|---|---|---|---|

| ダイコン | 400 | 171 | 65 |

| タマネギ | 132 | 104 | 102 |

| エンドウ | 110 | 99 | 15 |

| インゲン | 76 | 86 | 25 |

| 漬け菜類 | 140 | 75 | 51 |

| キャベツ | 165 | 72 | 35 |

| 白菜 | 86 | 56 | 20 |

| ネギ | 91 | 54 | 13 |

| カブ | 41 | 42 | 25 |

| ゴボウ | 82 | 39 | 24 |

| ソラマメ | 40 | 29 | 9 |

| キュウリ | 50 | 23 | 13 |

| ホウレンソウ | 31 | 23 | 2 |

| ニンジン | 73 | 15 | 5 |

出典:農林水産先端技術産業振興センター

https://www.jataff.or.jp/project/download/pdf/30-2010033010274710560.pdf

外国勢力の国内でのシェア拡大が急増

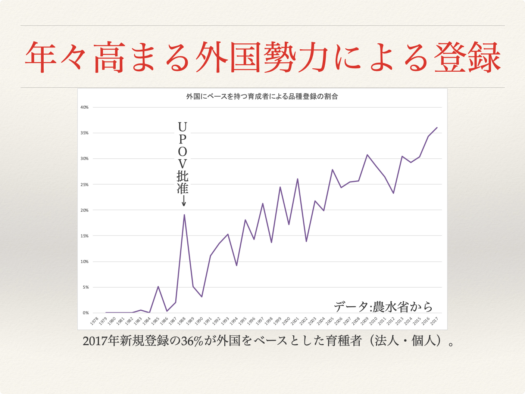

公的種苗事業が落ち込む中で、日本の大手の種苗企業は日本国内での種子生産から海外生産に切り替え、またUPOV体制が確立して、外国種苗企業にも内国民待遇が与えられることによって、外国勢力の日本の種苗市場におけるシェアは急増した。

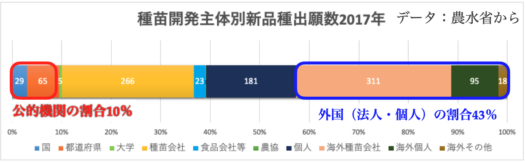

日本の種苗市場の中ですでに外国勢力が占める割合は公的種苗事業よりも大きくなっている(データ農水省)。

皮肉なことだが、UPOV体制の強化をめざした日本政府はその政策によって日本の種苗産業にグローバル化をもたらし、特に公的種苗事業や中小の種苗企業による種苗産業を危機に追い込んでしまったと言わざるを得ない。その点、UPOVの意図は日本で大きく達成されたと言えるだろう。つまり、種苗産業のグローバリゼーションである。

新たな“育種プラットフォーム”

日本国内の種苗産業の基礎力はタキイ、サカタなどすでにグローバル化した一部の種子企業を別として、大幅に落ち込んでおり、農水省も巻き返しを図るための新品種増産体制の確立に向けて計画を何度も立てたが、まったく成果を上げていない。

そこで政府が新たに種苗法改訂時に作り上げた構想が「新たな育種プラットフォーム」であり、バイオコミュニティ構想である[1]。

つまり、大学・研究機関、民間企業、地方自治体をつないで、1つのプラットフォームにして、開発力不足を補おうとするものである。

本来、良い種子を生産するためには、種子に関する知識と経験を持つ農家が不可欠である。にもかかわらず、政府が新たに開発した “育種プラットフォーム “には、農民の姿はない。このプラットフォームの基本的な考え方は、農家ではなく民間企業や大学の研究室でバイオテクノロジーを使って新品種を開発するというものだ。

このバイオテクノロジーを使った新品種には多くのケースで特許がかけられる。つまり、その新品種は特許保持者の発明物として独占されることになる。これは「種子は農民のもの」という捉え方の対極にあるもので、こうした種子が増えることは農民の権利を危うくすることに直結する。

政府のバイオコミュニティ構想は地方自治体、民間企業、大学を1つのコミュニティとして結びつけ、儲かる研究を進めさせようとしている。本来、農民のための種苗を作るべき地方自治体は企業の儲けのためにその事業を変えられようとしている。

実際、ゲノム編集トマトは、国立大学である筑波大学が国の資金で開発したものである。そして現在は、そのパートナー企業であるサナテックシード社が品種登録を出願している。税金で開発した種苗で企業が儲けるというものだ。その知財権のある種苗を国際的に売ることにより、日本経済が潤うという知財立国戦略を日本政府は立てた。その実現のためにUPOV体制を国際的に強化するのが日本政府の狙いである。その本質は農民の権利に反するものである。

放射線育種稲と遺伝子特許

日本の一部に国策で進められた鉱山事業などが主因となってカドミウム汚染が存在し、国の責任で除染する必要が何より重要なのだが、カドミウムの国際基準の厳格化という動きに対して、農水省はカドミウムを吸収しない米の開発を優先し、放射線重イオンビーム照射によってカドミウムを吸収する遺伝子OsNramp5を破壊することでカドミウムをほとんど吸収しない「コシヒカリ環1号」を開発した。そして全国の主要な品種に重イオンビームによって破壊したOsNramp5を「コシヒカリ環1号」との交配によって入れることで、全国的にその栽培を促進する方針を掲げている[2]。このOsNramp5は農研機構によって遺伝子特許が取られており、この遺伝子が入っている稲は農研機構の特許の下にあることになり、自家採種も許されない。

中でも秋田県は2025年、県の7割以上を占める主力品種「あきたこまち」を放射線育種カドミウム吸収抑制品種「あきたこまちR」に全量切り替える方針だ。「あきたこまちR」は流通する際には「あきたこまち」としてしか表示させない予定で、これでは消費者が選択することはまったくできなくなる。

秋田県の「あきたこまち」を育てる農家は、2025年以降、低カドミウム放射線育種品種を毎年購入するしかなくなる。秋田県は「あきたこまち」以外の県が提供する他のすべての品種も放射線育種のものに切り替える計画である。

すでに農水省は日本で生産されている市場シェア99%にあたる202品種をこの「コシヒカリ環1号」の後代交配種に転換させる作業を進めている[3]。従って、最終的には日本ではほぼ全ての米品種が放射線育種の後代交配種になってしまう可能性がある。

種苗法改正時の説明に偽りあり

2020年の種苗法改正をめぐり、農水省は「種苗法改正が対象とするのは1割に過ぎない登録品種だけであり、9割は自由に自家採種できるので、種苗法の改訂は農民の権利には影響を与えない」と説明した。しかしその時よりも前の2018年当時、すでに自家採種が不可能な特許米に主要品種を転換させる計画があったというのはだまし討ちとしかいいようがない。

ここのところ、米需要が停滞した上に、生産価格以下の米価の暴落が続き、日本の農家は生存が脅かされている。その中で、農家無視のこの政策を許せば、日本の農業、社会にとって取り返しのつかない損害を与えることになるだろう。

放射線育種米への全量転換は止められる

「あきたこまちR」への全量転換を止める方法はまだ存在している。「あきたこまち」は全国31府県で栽培されているため、秋田県以外でも種籾は生産されている。また、種籾購入記録と営農記録をつけることで秋田県産「あきたこまち」として出荷する道はある。

本来の有機農業では放射線育種米は使えないため(農水省は放射線育種米でも有機認定できるようにするつもりだが)、放射線育種でない種籾の確保が不可欠になる。県外に委託する方法や、自家採種によって種籾の確保は可能になる。しかし、一刻も早く、秋田県が「あきたこまち」の種籾供給を再開できるように交渉することが望ましいだろう。

アジアの農家の権利を奪う日本政府

日本政府は、この問題のあるUPOVをアジアのUPOV非批准国に押し付けている。東アジア新品種フォーラムや自由貿易交渉などを通じて圧力をアジア諸国政府にかけ、特に日本の種苗法改正後には、日本の育成者権を守るために国際的に農民を監視する予算を確保し、各国にその協力を求めている。

この動きはグローバルな事業を展開するごく一部の種苗企業を利すだけで、アジア各地の農民の生存を脅かすものだが、JICAなどの機関もこの活動に動員されている[4]。JICAは国際援助を掲げる組織であるが、アジアの農民の権利を奪うことのどこが「国際協力」と言えるのか、大いに疑問である。

これは日本が知財権で儲ける知財立国戦略の具現化の一つの動きであり、国内の種苗法改正のパート2、つまり日本の種苗法改正と連動した動きとして捉える必要がある。日本政府にとっては日本が開発した種苗の知財権で日本が儲けることが念頭にあるが、皮肉なことに日本はUPOV体制と一体化する中で、むしろ日本の多くの種苗産業の開発力をむしろ弱めてしまっている。看板に掲げる政策と実際に実現している効果には大きな乖離があるにも関わらず、日本政府はその問題ある政策を修正しようとしていない。

現在、アジアのみならず世界中の農民グループが種子の権利について声を上げている。

インドのヴァンダナ・シヴァが提唱した「自由の種子運動」は、世界中の多くの農民を勇気づけ、シードバンクを各地に作り、種子を民間企業の独占から自由なタネを増やしている。

遺伝子組み換え企業などによる種子の独占が進む中、自分たちの生産を守るために、世界各地で、種子を保存、保管、交換するためのシードバンクが増えている。生物多様性を守ることは生命を守ることでもある。私たちは多様な種子を守り、画一的なグローバルな種子ではなく、それぞれの地域に適した多様な種子を活用する必要がある。

韓国やイタリアでは在来種を守る動きが地方自治体で広がっている。イタリアや韓国では地方自治体が条例を整備して、それぞれの地域での重要な種子を保存する人に補助金を出して、守り、地域の農業生産に活用している。地元で栽培され、育まれた種子は、化学肥料や農薬が少なくて済み、有機農業、アグロエコロジーに適している。私たちは、アジアの農家、市民と連帯して、UPOVやグローバルな種子の押しつけに対抗し、地域の多様な種子を守るために声を上げる必要がある。

種子(種苗)条例制定だけでは不十分、種子主権のために行動を!

種子法廃止後、地方自治体の公的種苗事業を継続させるため、34の地方自治体が種子(種苗)条例を制定した[5]。しかし、この種子条例は種子法廃止に対応したものであるが、この記事で明らかにしたように、日本の公的種苗事業の民営化は種子法廃止に始まるものではなく、UPOV批准以来進んできたものである。

公的種苗事業は種子法廃止よりも前のUPOV批准以来、一貫して弱体化を続けてきた。種子条例を作ることは重要ではあるが、種子条例だけではこの動きを覆すことはできない。なぜなら、従来の主要農作物種子法の自治体版代替としての種子条例であれば、地方自治体自身がバイオコミュニティの一部として民間企業と一体化を進めていく中でそれを止める力にならないからだ。そして、地域に不可欠な種子の生産を、米を除き海外に頼るグローバル化がすでに進んでしまっており、国内で稲以外の種子がほとんど作られなくなってしまっている。最後に残された稲も放射線育種米あるいは「ゲノム編集」米という特許に代わっていこうとしている(皮肉なことに種子条例を制定した県において、種子条例に基づいて進みつつある)。このままでは遺伝子特許によって、日本に残された自給できる唯一のタネである稲も自家採種できなくなり、私たちの食は遺伝子特許によって縛られることになる。

また愛媛県も種子条例を制定済みだが、ここでも「ゲノム編集」の温州みかんの研究が進んでいる。「ゲノム編集」の温州みかんが開発された場合、特許料の支払いのためにも、その販売は民間企業に譲られることになることが想定できる。となれば、それは民間企業の儲けの対象であって、農民のものとして地域の農家の権利向上につながるものとはならないだろう。私たちは地域のためとは言い難い、通常の品種改良技術以外を用いるこうした地方自治体による種苗事業にどう向き合うべきだろうか?

近年、種子主権という言葉が世界で重視されるようになってきた。種子主権のない食料主権とは絵に描いた餅のような無意味のものであると叫ばれている。つまり、種子に関して決定権を失ったら、その勢力に言われるように生産し、消費する奴隷と化してしまう。つまり、食料主権に基づく民主的な社会を築くことはできなくなるということだ。

果たして、種とは誰のものであるべきかの問いに戻ろう。それは長く農民のものだった。しかし、今、私たちは種子の決定権を失おうとしている。それは食の企業支配をさらに強めることにつながる。だから、この根本の権利を取り戻すための行動が不可欠となっている。

どうすれば種子主権を確立することができるか、それは容易な問いではなく、議論し、そのために必要な政策を地域から作り出す作業が必要になるだろう。

放射線育種米の全量転換などの政策や「ゲノム編集」種苗の導入に対して反対することは多くの都道府県で不可避になるだろう。これは地方自治体単位となるので、闘いの場は地方自治体から始まり、最終的には中央への行動で、政策を変えさせることになる。

また、食品への遺伝子操作、特許を止めること(特に学校給食でそうした食品を使わせないことを求めていく)も必要であるし、同時に、グローバルなタネに依存せずに地域の在来種を活用できるように、その種採り、栽培、活用を促進し、支援する条例も不可欠だろう。そのためには在来種保護活用条例、ローカルフード推進条例などを新たに作る、あるいは既存のまちづくり条例などにそういう要素を入れて改訂する方法がありうるし、これから種子条例を作る地域では、そういう要素の入った種子条例を考えるのも一つの方法だろう(もっともすべての要素を入れると成立しにくくなるので、分けて成立をめざすことも必要かもしれない)。

そして、グローバルな種子企業のための政策枠組みであるUPOV体制の強化に反対することや、他国でのUPOV/種苗法改正の押しつけにも反対し、地域がアジアや世界の農家の種子の権利確立に向け、連帯する必要がある。

[1] 「新たな育種プラットフォーム」については農林水産研究イノベーション戦略2020など参照のことhttps://www.affrc.maff.go.jp/docs/innovate/attach/pdf/index-4.pdf

バイオコミュニティについては以下を参照のこと https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio_community_siryo.html

[2] 農水省消費・安全局「コメ中のカドミウム低減のための実施指針」https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_cd/2_taisaku/attach/pdf/01_tec-11.pdf

[3] 印鑰による情報公開請求によって判明

https://drive.google.com/file/d/1UOzGJ-5cmVO26WX_YgOaIEIGbUSVTohx/view?usp=sharing

[4] 東アジア植物品種保護フォーラム http://eapvp.org/ja/

[5] 日本の種子を守る会 https://www.taneomamorukai.com/seed1

録画:オンライン学習会「基本的人権としてのタネが奪われる~改正種苗法で加速するUPOV体制強化への懸念~」(2023年8月8日)

なお、この動画での印鑰の発言の中で、シシリアンルージュの特許や育成者権をパイオニアエコサイエンス社が取得したとありますが、シシリアンルージュの育成者権はパイオニアエコサイエンス社ではなく、サナテックシード社が出願しており、特許は確認できませんでした。品種登録は現時点では確認できませんでした)。お詫びして訂正いたします。