4月1日から改正種苗法の一部が施行となった。これまで地方自治体が担ってきた種苗事業を民間企業に移行させる動きが止まらない。予算が後退し、一部の種子価格が上がり、農家の負担が増やされる。米価は暴落する中、地域の農業の存続がより危機的になる。対抗策を早急に打ち出す必要がある。

こんな中、種子法廃止が決定された2017年の11月に出された農水次官通知が改正された(1)。一部からは一歩前進という受け止めが出ているが、それは楽観的過ぎるだろう。詳しく見たい。

2017年11月の農水次官名通知とはどんなものかというと、種子法廃止の決定(4月)を受け、都道府県は民間企業の参入までは種子事業を維持しつつ、民間企業に種子に関する知見を渡しなさい、という露骨なもので、都道府県の公的種子事業の終了宣言にも取れるものだった。これには与党議員からも怒りが表明され、撤回が求められてきた。それではこの宣言は撤回されたのか? 表現が変わっただけで方向性は変わっていない。何が変わったかというと、民間企業が参入するまでは、という表現こそ削られたものの、種苗法改正を受け、民間企業に協力して新品種開発に努めろと、より具体的に民間企業への協力のあり方を示すものに変わっている。

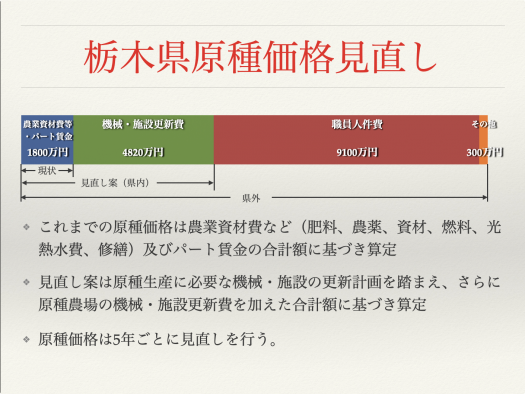

実際に、公的種子事業の後退はすでに明確に現れている。最も顕著に現れているのが栃木県だ。栃木県では稲、麦、大豆の原種価格をそれぞれ3.3倍、4.7倍、3.1倍に引き上げた(図参照)。驚くべき値上げと言わざるをえない。

これまでは原種価格でカバーしてきたのは農業資材代と人件費のうちパートの賃金のみ(1800万円)。種子の乾燥機などの機械のメンテナンスや県の職員の人件費は県の財政からの負担だった。この機械メンテナンスのためのお金(4820万円)も今後、原種価格に転嫁される。それを県は受益者負担の原則といって、正当化している。

しかし、受益者負担の原則というのなら、県の人件費も入れるという話にならないかと質問したら、元はそういう話だったし、県外向けへの原種価格はそうする、という。そうなると原種価格はそれぞれ7.8倍、11.8倍、7倍の値上げとなる。しかし、これはあまりに急激すぎるということで県内向けにはその半分程度に抑えられることにしたという。つまり、このままではいずれそうなるということだ。

もっとも、この値段の急上昇も、農家のもとに届く種子価格の段階ではキロ当たり、20円から54円の値上げに留まる。なぜかというと1粒の原種から稲で平均で123粒、大豆は42粒の種子を採ることが可能だからだ。原種1000円の値上げでも稲の種籾段階では10円程度の値上げに吸収される。

それでも種子価格は4%(稲)から10%(大豆)の値上げになる。消費税をもう1つ追加するような幅の価格改定になる。米価が暴落する中、この値上げは農家にとっては受け入れられるものではないだろう。

「種苗法改正とは自家採種禁止。自分は自家採種していないので関係ない」と思っていた農家も少なくなかったと思う。しかし、そうではない。種子法廃止と種苗法改正とは公的種苗事業の民営化をめざしたものなのだ。これまで税金を投入し、安くて優秀な種苗を農家に提供していた公的種苗事業を、受益者負担、つまり、農家が買って支えなければならない制度に変えていくということだ。

生産費用の全額買う側が負担するようになれば、もはや民間企業との間の垣根はなくなる。現在の民間品種の種子は公的機関が作る種子の数倍から10倍の価格なので選ぶ人は少ない。しかし公的品種の価格を徐々に上げていけばその差も減っていく。現在は種子価格は農家の生産費の数パーセント占めるのみで種子価格の上昇のインパクトは小さいかもしれないが、これが20%にまで上がったらどうだろう? すでに遺伝子組み換え種子はその値段となっている。そのような高い種子を買って農家を続けることができる人は限られるだろう。

こうして着々と民間企業の高い種子を農家が買わせられる環境が整えられつつある。さらに規制改革推進会議は農産物検査規格の変更を要求している。地方自治体の関係者が決定に参与できていた産地品種銘柄をなくして全国統一銘柄にすることを求めている。こうなってしまえば地方自治体が山間地など限られた地域のために作ってきたような少量品種は淘汰されてしまうだろう。

開発も民間企業を入れて、広域でやっていけ、という話になり、地域の特性はおきざりにされていく。まさにそういう方向を指示するものとして農水省次官通知が使われかねない。

種苗法改正の次は農産物検査法の改正、と思っていたら、法改正せずに検査規格の変更で済ませるので、国会で議論する必要すらなく、規制改革推進会議の提言が省内の論議だけでそのまま実行できるのだという。7月にはその改正を実行するという(2)。ただし、産地品種銘柄の取り扱いの議論はこれからとなっているが。

もう次から次へと公的種苗事業が追い詰められる施策が連続して押し寄せている。農家の負担は上がり、そして地域の農家が頼りとしていた地域の種子が消えていく。こんなシナリオがもはや現実のものになっていこうとしている。自家採種しようとしなかろうとこの変化は襲ってくる。

さて、どうすればいいのか?

鍵となるのは地方自治体の存在だろう。地方自治体による公的種苗事業の意義をあらためて確認することだ。タネを民間企業に完全に委ねることなく、基盤を都道府県が守ることが不可欠であること。それがなくなればタネはやがては多国籍企業の手に落ちていく。影響は農家だけでなく社会全体に及ぶ。タネの生産から栽培、学校給食などでの活用を地方自治体が積極的に進めることで地域で種苗を守ることが可能になる。

住民が参加して食の政策を論議できる協議会(米国・カナダでは食料政策協議会 Food Policy Council、韓国ではローカルフード委員会が作られている)を日本の全国の自治体で設置していくべきだろう。すでに愛媛県では昨年設置されたと聞く。

公的種苗事業を支える予算は巨額ではないが、与える効果は大きい。1粒の原原種から100倍の原種が生まれ、それがさらに100倍の種籾に、そして100倍のお米となる。1粒の原原種から100万粒のお米になる。小さな予算が社会を支える。その意義をもう一度確認することだ。

その予算は以前は国から補助金として確保されていた。しかし1998年の種苗法の前回の改正の時に補助金から一括の地方交付税に変えられた。そして、その地方交付税を種子事業につぎ込まれなくなってきた。そのため、各自治体の種子事業は大幅に弱体化している。新たな人材を獲得できない、機械が更新できない、新品種が作れない。この10年で都道府県が登録した品種は半減してしまっている。すでに危機的な状態になっている。

今、川田龍平議員が議員立法で在来種育成法案を提案している(3)。在来種など地域の種苗をしっかりと生産して守っていくことをめざすものだ。地域の種苗を守る地方自治体を国がしっかり支援することを求める法案となっている。地方自治体がいくらがんばろうとしても予算がなければできない。やはり国の側が地方自治体のそうした動きを支援することが不可欠となる。

ここで言われる種苗にはいわゆる伝統的な在来種はもちろんのこと、たとえばコシヒカリも含まれる。コシヒカリの原原種は多くの地方自治体がそれぞれ守っている。福井のコシヒカリと栃木のコシヒカリはそれぞれの土に合ったものに変わっているだろう。そのような地域に合った種子を地域で作ることを保障していく公共政策が不可欠なのだ。

気候変動が激しくなる中、地域に合った地域で育てられた種苗の必要性は大きくなる一方。グローバリゼーションでは気候変動にも対抗できない。対抗できる力はローカルから。自治体の力=ミュニシパリゼーションを強めていく、そして各地域が連携して国を変えていくことが求められている。

(1) 種子の知見維持を 県に安定供給求める 農水省の次官通知改正

https://www.agrinews.co.jp/p53935.html

(2) 食品表示部会 未検査米の3点セット表示 7月から可能に

https://www.jrra.or.jp/news_108.html

(3) 川田龍平議員、在来種育成法案

https://www.facebook.com/ryuhei.kawada.1/posts/5144586798949503