化学肥料の急激な価格高騰を受けて、下水汚泥を肥料に利用する検討を農水省と国交省が進めている。実際に安全な環境の畜産業や人間の糞尿を活用することは汚染物質が入り込まない限り、循環型の生産になるが、広域下水汚泥にはさまざまな汚染物質が含まれるため、PFASなど容易に分解しない汚染物質によって農地を長期的に汚染することになりかねない。現に米国ではすでに日本の農地の2倍近い800万ヘクタールがPFASに汚染されており、閉鎖を余儀なくされた農地もあり、メイン州は下水汚泥の肥料利用を昨年禁止している。

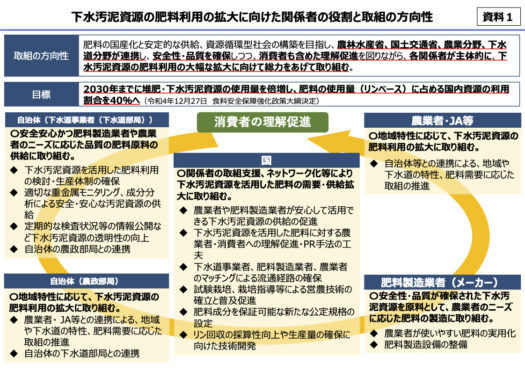

しかし、日本は逆に利用を大々的に進めようとしている。非公開で進めてきた検討の内容が発表された。下水汚泥の利用は有機栽培では許されていないが、特別栽培は地域によっては許されている。それを政府は特別栽培に下水汚泥肥料の利用を認めていない自治体に勧告を出して、認めさせるべきという提言がまとめられたようだ。

農水省は重金属については基準値を設けているが、PFASについてはフリーパスであり、このままではPFAS汚染された肥料が農地を汚染する可能性が高まっている。

すでに下水汚泥を利用する施設の着工が始まったという話も聞こえてくる。少なくとも重金属のレベルだけでなく、PFASのモニターを義務付けることは必須のはずだが、検討会の資料にはPFASの文字が見えない。

今後、化学肥料の高騰は解消されず、代替策は必要だろう。安全な肥料をどう確保するか、ということであれば、現在、危機に陥っている畜産農家から出る家畜の糞尿を肥料化することを支援すれば、危機的な状況にある畜産農家も助かるし、畜産場からの環境対策にもなり、また地域循環を高めることで地域経済にもプラスになるはず。また、人の糞尿も肥料化できるエコトイレを増やすことを支援することも可能だろう。分散型では効率が悪いと言われるかもしれないが、栄養循環の上では効率は逆に高く、地域に残る効率を考えればずっと高い効率の投資になる。

今、厳しい状況を迎えている地域を守ることは日本の最優先の課題であるべきであり、循環型経済を作ることは今後の地域社会を守る上でもっとも重要な方策である。

添付した図では消費者の理解促進とある。それならばその検討をなぜ秘密会合で行ったのか。Web中継するのはもう当たり前の時代のはず。マスコミもしっかり問題点を報道してほしい。

「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」の論点整理の公表について

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio_g/230120.html

PFASと下水汚泥問題のまとめ 22年10月20日

下水汚泥肥料を生産している会社経営者です。

今まであまり考えないで下水汚泥を受け入れてきました。

昨今の下水汚泥肥料促進の流れに逆に抵抗を覚え調べていたらPFAS等の難分解性の汚染が懸念される物質の存在を知りました。

肥料を生産する会社には積極的に下水汚泥を受け入れる会社と入れない会社がはっきりと分かれます。

下水汚泥を受け入れている会社は比較的規模が大きく売上欲しさに受け入れしている感はあります。同社を含めて。

量の多い下水汚泥は売上が大きいのです。

逆に受け入れしない会社は比較的規模が小さな会社が多く、堆肥の質と環境配慮において重きを置く会社が多いような気がします。

昨今の脱炭素社会、SDGsの促進が後押しして下水汚泥肥料がいかに素晴らしいか宣伝している会社もあるようですが、実態は売上確保であり追い風が吹いてる事を良いことに環境に良いことをしていると宣伝する姿勢は上辺だけの拝金主義者が聖人君子の皮を被るように見えてきました。

当社は今年度で全ての下水汚泥の受入を断り安心出来る肥料生産に舵をきります。

売上は下がる事は間違いありませんが食に直結する肥料生産の仕事なので、ここはしっかりと行動したいと思います。

きっかけを作ってくれた記事に感謝します。

ありがとうございます。

ありがとうございます。会社の経営が大変になるとしたら、どれだけ大変な判断であることを考えると、本当にありがたいご決断だと思います。御社のように良心的な会社が損を被るというのは理不尽な話であり、そんな損をかけないために、規制を求める声をより高く上げていきたいと思います。

いったん汚染された農地をきれいにする技術はまだないので、汚染させないことが重要な原則であるべきだと思いますし、それをしないことを実行する会社が繁栄しなければならないと思います。ご英断に感謝しつつ、さらに声をあげていくことをもってお礼とさせていただきたいと思います。